第四回 PID制御について

1.はじめに

前回は、時間比例・連続比例・位置比例の3種類の制御方法について説明しました。今回は、その制御方法に最もよく使われるPID(P:比例、I:積分、D:微分)制御について説明します。基本的にPID制御は、現在値(PV)と設定値(SP)の偏差に比例した出力を出す比例動作(Proportional Action:P動作)と、その偏差の積分に比例する出力を出す(Integral Action:I動作)と、偏差の微分に比例した出力を出す微分動作(Derivative Action:D動作)の和を出力し、目標値に向かって制御することを言います。

まずは、比例・積分・微分のそれぞれの動作について説明します。

2.比例動作について

比例動作(P動作)とは、比例帯内で、現在値と設定値の偏差に比例した操作量を働かす動作を言い、比例帯の目安は、装置によって異なるが、2~10%となります。

しかしながら、P動作だけでは、次に述べるようなオフセット(残留偏差)が生じる為、I(積分)動作を加え、設定値との偏差をなくすような制御を行うことが一般的です。

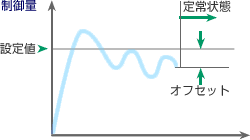

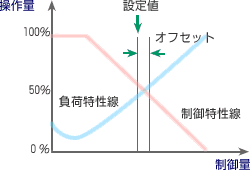

3.オフセットとは

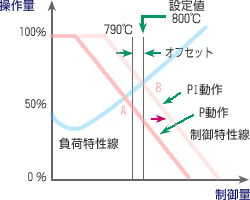

オフセットとは、図1にあるように設定値と現在値とのズレ(偏差)が一定の値で、永続的に続くものです。比例動作のみで制御を行っている場合は、負荷の変動や装置の固有特性によってオフセットが現れ、図2にあるように負荷特性と制御特性線の交点が、必ずしも設定値と一致しないことが原因です。

以下に具体的にどんな理由でオフセットが現れるのかを説明します。

図1 オフセット

図2 オフセットの原因

- 1)負荷が変化した場合

- 理想的な条件に比べ、大きな負荷を入れた場合、この負荷によって奪われる熱量が増える為、検出温度は設定値より低いところで安定する。逆に負荷の小さな物を入れた場合は、その逆となり、検出温度より高めとなります。

- 2)装置の周囲温度が変化した場合

- 冬場などは、装置の周囲温度が低いため、これに奪われる熱量が増える為、検出温度は、設定値より低めとなる。逆に夏場など、周囲温度が高い場合は、奪われる熱量が少ない為、検出温度は、設定値よりも高めとなります。

- 3)設定値を変更した場合

- 例えば800℃用に設計された燃焼炉では、800℃よりも高く設定値を設定した場合、検出温度は設定値よりも低めとなり、800℃よりも低く設定した場合、検出温度は設定値よりも高めとなります。

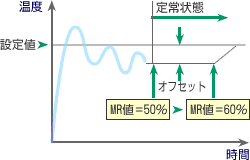

4.マニュアルリセット(設定値手動補正)

図3 マニュアルリセット

前述のように、比例動作だけでの制御では、オフセットを避けることは不可能です。そこで、オフセットをなくす方法として、マニュアルリセットまたは積分動作という機能があります。

マニュアルリセットとは、現場で温度調節計(温調計) の出力を調整する機能で、図3のように、オフセットが設定値より下側にある場合は、50%より高めに設定します。

従って、手動で調整するマニュアルリセットは、年に数回程度の調整で済む場合に適しており、負荷が頻繁に変動する場合は、次に説明する積分動作が適しています。

5.積分動作

積分動作(I動作)は、オフセットが現れた場合に操作量を変えて、マニュアルリセットと同様にオフセットをなくすように働く動作です。

図4のように上記の状態はP動作の制御特性線と負荷特性線は交点Aでバランスし、操作量は60%となっています。次にI動作を加えPI動作とすると、時間と共に余分な出力を出し続け、 制御特性線は右方向に平行移動し、制御特性線と負荷特性線がちょうど設定温度と等しくなった交点Bでバランスさせるように働きます。

図4 積分動作

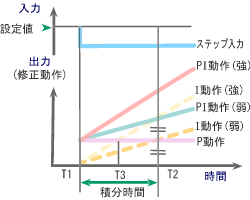

図5 積分時間の定義

- 1)積分動作

- 偏差がある場合、I動作を利かせると、その大きさに従って調節計(温調計) の出力は一定速度で変化し、その偏差が完全になくならない限り出力し続けます。

- 2)積分時間の定義

- PI動作の調節計(温調計) に時間T1の時、図5のようなステップ入力を加えると、P動作による出力の変化分とI動作による出力変化分が等しくなる時間T1-T2が積分時間となります。

- 3)積分時間と修正時間

- 積分時間の長さが長い時間(T1-T2)と短い時間(T1―T3)を比べると、時間の短い方が、積分が強く掛かることとなり、大きな修正量が、短時間で働き、偏差を短時間で修正することができます。しかし、積分時間を短く設定しすぎると、ハンチングが起きやすく、安定した制御結果が求められなくなるので、注意が必要です。目安としては、100~150秒ぐらいです。

6.微分動作

微分動作は(D動作)は、外乱などにより、検出温度が変化し始めると、その変化の度合いに応じ、偏差の少ないうちに大きな修正動作を加え、制御結果が大きく変動するのを防ぐ動作です。

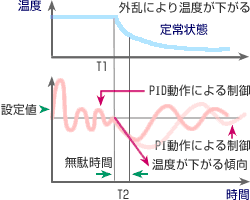

図6 微分動作

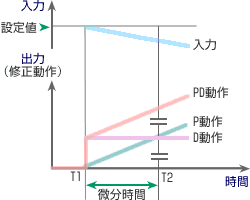

図7 微分時間の定義

図6に示すように、温度センサが下がる室温を検出すると、調節計(温調計) はそれに追従して、少しづつ修正出力を出すが、温度センサの応答遅れが生じ、無駄時間(T1-T2)となるため、調節計(温調計) はあくまで無駄時間をもって追従することとなります。そのため、室温はかなり低いところまで下がってしまいます。

ここで微分動作を利かせると、温度の下がる傾向(単位時間あたりの温度変化分)を検知し、予め下がる温度を想定して、大きな修正出力を出すことができます。そのため、室温は大きく下がらず、直に元の温度に安定させます。

以下に具体的な動作について説明します。

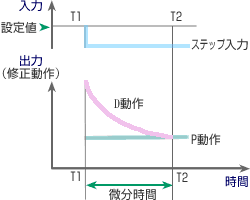

図8 ステップ入力時の微分動作

- 1)微分動作

- 微分動作は、温度が下がり始めたときから、調節計(温調計) はその傾向(温度の変化分)を判断し、それに見合った修正出力を出し、温度が急激に変化するのを抑える動作です。

- 2)微分時間の定義

- 図7のように時間T1の時に入力を連続的に、一様な速さで変化させると、P動作による出力の変化量とD動作による出力の変化量が時間T2のときに等しくなる時間T1-T2を微分時間と言います。

- 3)微分時間と修正時間

- 次に図8のように、時間T1でステップ入力を加えると、P動作出力はステップ状に変化し、D動作は瞬間に最大出力となり、偏差が一定になると、直ちに出力は減衰し始めます。

この時間T1-T2が微分時間となり、微分時間が長くなるほど、強く働くことになります。積分時間と同様に微分時間を長く設定しすぎると、小さな変化に対しても、大きな出力が出てしまうため、ハンチングが生じ、制御性は安定しません。装置などによって異なるが、微分時間の目安は10~50秒ぐらいとなります。

7.PIDオートチューニング

PIDの最適値を求めるためには、多くの経験や知識を必要とするため、現在の調節計(温調計) のほとんどにオートチューニング機能が搭載され、簡単にPIDの最適値を求めることが可能です。

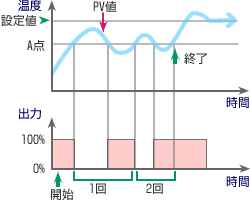

図9 オートチューニング

しかし、このオートチューニングも装置や環境によっては必ずしも最適値を求められないため、人の手による修正が必要であす。そのため、最近では、人の手をできるだけ借りず、より最適な値を求めるため、学習機能やファジィ推論を備えたオートチューニングや調節計(温調計) 自身が常時、制御対象を監視し、それに適応した制御を行うセルフチューニングなどが登場してきています。

今回ここでは、オートチューニングの基本的な原理について説明します。

図9のように、まずオートチューニングを実行すると、調節計(温調計) は、現在値(PV値)を設定値近くまでもっていき、設定値付近のA点で、調節計(温調計) の出力を0%→100%→0%→100%と2回サイクルを繰り返します。この時のPV値波形の振幅と周期(無駄時間)を計測し、最適なPID値を演算します。ここで演算された値が調節計(温調計) に保存され、安定した制御が可能となります。

8.まとめ

近年のソフトウェアの進歩により、様々なアプリケーションに対応した機能が調節計(温調計) に搭載され、より最適な制御が行えるようになってきました。しかし、制御ループは調節計(温調計) が役割となる制御部の他に、温度や圧力など計測するセンサ部と、バルブ・モータなどの操作部で構成されるため、それぞれの組み合わせがうまくいって始めて安定した制御結果が得られます。

最近では、制御ループを構成するセンサ部、制御部、操作部の他に、ユーザの簡単操作・簡単メンテナンスニーズに対応するためのインターフェイスが重要になってきている。そのため、これからの制御は、センサ部・制御部・操作部の組み合わせだけではなく、ユーザの使いやすさやメンテナンス性を考慮したインターフェイスを含めた制御ループを構成することが重要です。