第ニ回 よく使われる制御方法 その1

前回は温度制御についての基本的な考え方について説明しました。今回は、温度制御の構成要素の中の一つである制御部に注目し、よく使われる制御方法について説明します。制御方法には大きくON/OFF制御と比例制御の2つがあり、使用する制御対象や操作端の種類、求める制御結果の安定性によって使い分ける必要があります。

1.温度制御とは

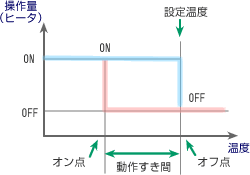

図1 ON/OFF動作

ON/OFF制御とは、例えば一昔前の電気こたつのヒータのような動作で、電気こたつのヒータが熱くなると自動的に切れ、また冷えてくると自動的に入るといった動作です。そのON-OFF動作を表したのが図1です。ON/OFFの領域はオーバーラップするのは普通でこれを動作すき間(デファレンシャル)と言います。

1-1.ON/OFF制御の結果

図2 ON/OFF制御結果

ON/OFF制御の結果は電気こたつのON/OFF制御を例にとると図2の点線のように設定値A点でヒータは切れて温度は下がり設定値より低い温度B点ではヒータは入り、温度は上がって行く。この動作を繰り返して、制御結果はA点とB点の間にはいります。

しかし、実際には、センサ部の検出遅れや装置の熱伝達遅れ、熱容量(むだ時間という)による影響などにより、設定A点で電気こたつのヒータがOFFになってもしばらく温度上昇が続き、また温度が下がってヒータがONになるB点にきても、しばらく温度が下がり続けるのが普通です。

図2のように、温度が設定値を行過ぎることをオーバーシュートと言い、制御結果が波を打つことをサイクリングと言います。特に、サイクリングが大きくて制御上、好ましくないものをハンチングといいます。

1-2.実際のON/OFF制御

ON/OFF制御の場合リレー接点出力を持つものが多く、操作端としてはリレー(電磁開閉器)や電磁弁などがあり、リレーは電気ヒータなどに用い、水、蒸気、ガスなどの流体は電磁弁を用いることが多いです。

ON点・OFF点の動作すき間の設定は制御対象によって異なりますが、狭く設定した場合、頻繁にON、OFFを繰り返すので一般的に制御性は良くなります。しかし、あまり動作すき間を狭く設定しすぎると、リレーや電磁弁などの操作端の寿命が短くなり、ハンチングの恐れがあるので注意する必要があります。操作端の負荷に対して、電気ヒータの容量や電磁弁の口径が大きい場合は制御対象に大きく影響するためにハンチングする恐れがあります。そのため、動作すき間を広くとる必要があります。

1-3.よく使われるON/OFF制御の操作端

ここでよくON/OFF制御と組み合わせて使用する操作端を紹介します。

- ◆リレー

- 通常、リレーと呼ばれる電磁開閉器の原理は電磁石と同じで、電磁コイルに電流を流したり(励磁)、電流を遮断したり(非励磁)することにより接点を開閉し、ヒータなどを動作させます。

- 接点にはN.C(Normally Closed)とN.O(Normally Open)があり、N.C接点は非励磁の時に(電流が流れないとき)接点閉となり、励磁の時に(電流が流れたとき)接点開となります。それとは逆にN.Oは非励磁の時に接点開になり、励磁の時に接点閉となります。

- ◆電磁弁(ソレノイドバルブ)

- 電磁弁は駆動部に電磁コイルを用いた調節弁で、電磁コイルに通電させると磁力が生じ、プランジャを吸引して弁の開閉を行います。電磁弁には常時閉形と常時開形があり、常時閉形は電磁コイルに通電させると弁が開き、常時開形は電磁コイルを通電させると弁が閉じます。また、流体の種類により耐電用や耐薬用などを選択します。設置場所によっても防滴形や耐圧防爆形などを使用します。

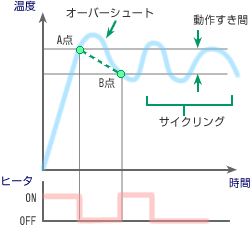

1-4.ON/OFF制御の欠点

ON/OFF制御では操作量が0%か100%の何れかの状態となり、これにより検出の遅れなどの影響により制御結果がオーバーシュートしがちとなり、サイクリングを繰り返す。その状態を図3に示すようにON/OFF制御の調節計(温調計) と電磁弁で、蒸気を制御する場合を考えてみましょう。

図3のように制御対象(ここでは水)が移動する場合は、操作量が変化してから、制御量が変化するまでに遅れ時間が生じるため、制御結果は100%の操作量の時、大幅に設定値を上回り、0%の操作量の時には、大幅に設定値を下回る結果となります。すなわち、この場合温水と冷水とが交互に出てくることになります。このような場合、ON/OFF制御では安定した制御結果を得ることは困難になります。

図3 ON/OFF制御での流体制御

2.比例制御とは

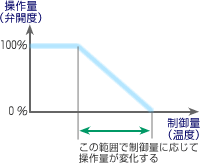

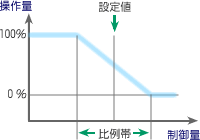

図4 比例制御の考え

そこで、ON/OFF制御のような不安定な制御結果を改善する方法として、操作量を0%と100%の2つの状態だけではなく、ある範囲内の制御量の変化に応じて0~100%の間を連続的に変化させるように考えられたのが比例制御です。(図4を参照)このような方法を取り入れることにより、図3のような移動する制御対象でも安定した制御結果を得ることが可能です。比例制御を行う上で次のような設定を行う必要があります。

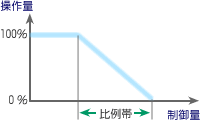

図5 比例制御の考え

- ◆比例帯

- 比例帯とは図5が示すように操作量を0~100%変化させるために必要な制御量(温度や圧力など)の変化する幅のことを言います。

比例帯が狭く設定されると、制御量のわずかな変化にも操作量が大きく変化してしまいます。したがって操作量の感度は上がるが、制御結果の安定性は悪くなり、比例帯を極端に狭くすると、ON/OFF制御と同じような制御結果となります。それとは反対に比例帯を広くした場合は、制御量の変化に対し、操作量の割合は小さくなります。従って操作量の感度は下がるが、制御結果の安定性は上がります。そのため、最適な制御を行うためには、比例帯の幅を調整することが重要です。

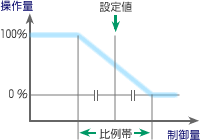

図6 設定値

- ◆設定値

-

比例制御における設定値の役割は図6に示すように比例帯の中心に定めることです。例えば、設定値を200℃から300℃に変更した場合、比例帯も正しい設定値300℃を中心とした比例帯となります。

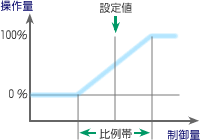

図7 正動作

- ◆正動作と逆動作

-

比例制御には正動作と逆動作の2つがあります。正動作は図7のように制御量が増大すると操作量も大きくなります。一般的に正動作は冷却制御に用いられます。

また、逆動作は図8のように制御量が増大すると操作量が小さくなるものをいい、加熱制御に多く用いられます。

図8 逆動作

2-1.偏差と操作量の関係

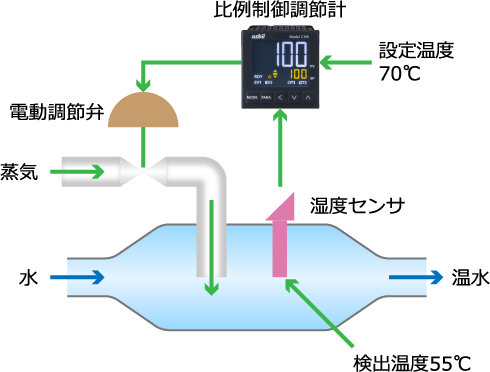

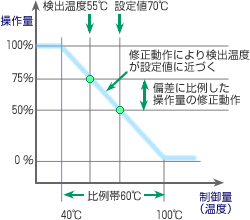

図9 比例制御での流体制御

比例制御では、偏差(制御量と設定値との差)に比例した操作量が修正動作として働きます。図9に示すような比例制御調節計(温調計) と電動調節弁の組み合わせで、蒸気量を比例制御する例で考えてみます。比例制御では図10のように設定値と制御量が一致したときは、操作量はちょうど50%となります。この操作量50%を基準として、偏差に比例した操作量の修正が行われ、制御量が設定値に近づいていきます。

図10 ⽐例制御

3.まとめ

今回は基本的な制御方法について説明しました。現在では、省資源・省エネルギーや品質の均一・向上化のための安定した操作条件が求められているため、ほとんどの装置や工場で比例制御が用いられています。

比例制御には、制御対象や操作端の種類によりいくつかの種類があります。次回はそれについて説明します。