0から学ぶ温度制御

温度制御は多くのプロセスで用いられています。温度を一定にすることによって、均一な製品が得られ、高品質な生産をすることにつながります。 ここでは、温度制御をテーマに、基本的な制御の考え方、フィードバック制御などについて説明します。

1. 温度制御とは

図1 手動による温度調整

一般的に温度制御とはどのような機能をもち、どんな操作が行われるかを図1の熱帯魚を飼育する場合を例として考えてみます。

熱帯魚が育成するのに最も適した水温を30℃とし、ガラス温度計を見ながら水槽の中にある電気ヒータのスイッチをON/OFFして水槽の温度を一定に保つようにしてみます。

このようにある定められた目標値に対し温度を一定に保つように判断し、行動することを“温度制御”または“温度コントロール”と言います。また、この場合人の手を介して温度を制御していることから“手動制御”と呼びます。

2. 自動による温度制御

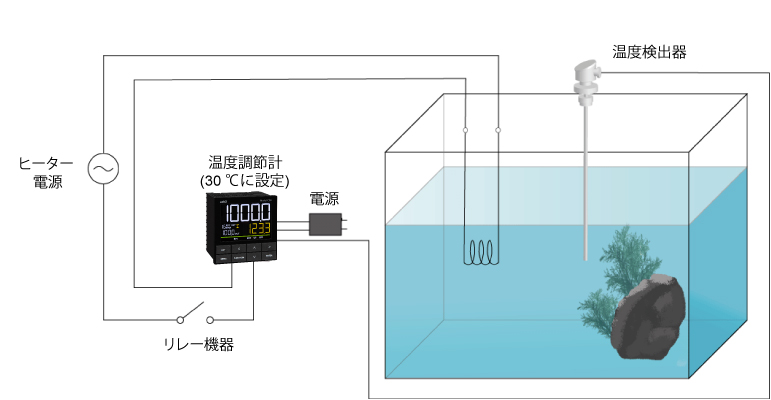

図2 自動による温度調整

人の手を介さずに自動的に水槽の温度を30℃に一定に保つためには、図2に示すように手でヒータのスイッチを入切する代わりに温度調節計(温調計) を使い、ガラス温度計の代わりに温度検出器を設置するのが一般的です。

水槽の温度→温度センサ→温度調節計(温調計) →ヒータ→水槽の温度いった一連の流れにより、温度を一定に保つことができます。

3. 手動制御と自動制御の違い

⼿動制御の場合と⾃動制御の場合では制御⼿順が以下のように異なります。

4. 周囲温度による影響

ここで水槽の周囲温度による影響を考えてみましょう。

周囲が風などのない安定した雰囲気で、室温も30℃であるとすると、水槽の温度が30℃になったとき、この状態が長時間安定します。

しかし、室温が20℃のときは、水槽が30℃になりヒータの電源が切れても、周囲温度の影響により水温はすぐに下がり、頻繁にヒータの電源を入れなければならなくなります。逆に室温が40℃のとき、水槽の温度は自然に30℃以上になり、ヒータの代わりに冷却器で冷やさなければなりません。

このように水槽の温度は常にその周囲温度の影響を受けています。制御系の外から制御対象に直接影響を及ぼすものを外乱と言います。これらをブロック図で書くと図3のようになり、これをフィードバックループと呼びます。

図3 自動による温度制御のブロック図

5. フィードバック制御

フィードバックグループによって制御した結果(出力)を入力側に戻し、目標値と比較して次の制御へ役立てようとすることをフィードバック制御と言い、今日の制御のほとんどがこの方法を採用しています。

図4 フィードバックループ

| 項目 | 説明 | 水槽の制御に例えた場合 |

|---|---|---|

| 目標値 | 制御の目標となる値 | 水槽の設定温度 |

| 調節部 | 設定温度と検出温度の差を比較し、 その差を小さくするように操作部へ信号を出す |

温度調節計(温調計) または人の手によるヒータのON/OFF |

| 操作部 | 調節部の信号によって作動し、制御対象の温度を操作する | ヒータ |

| センサ部 | 制御対象の変化を検出する | 温度検出器 |

| 制御対象 | 制御される対象 | 水槽の温度 |

| 外乱 | 制御対象に直接影響を与えるもの | 室温 |

6. フィードバック制御の欠点

フィードバック制御は、制御の定番と言っても過言ではありませんが、“結果をみてから修正する制御”であることから、外乱に弱いと言う欠点をもっています。つまり、風が窓から入り室温が変化するなどの外乱が発生すると、それが制御対象(水槽の温度)に影響を与え、設定温度と現在値の差が生まれます。その差が生まれてから、制御を行うため、外乱の影響を本質的に避けることができません。

このフィードバック制御の欠点を補うために、PIDのパラメータの細かな調整や、外乱が制御対象に影響を与える前に検出し、必要な操作量を加えるなどの工夫が必要です。

7. 制御の構成要素

一般的にフィードバック制御を行う上で必要な要素を大きく分けるとセンサ部、制御部、操作部の3つに分かれています。このことから、水槽の温度制御の例を見ると温度の検出を行う温度センサ→比較・判断を行う温度調節計(温調計) →水槽の温度に変化を与える電気ヒータの組み合わせで、自動的にこの動作が繰り返され、水槽の温度が一定に調整されます。

| 構成要素 | 説明 | 水槽の自動制御に例えた場合 |

|---|---|---|

| センサ部 | 制御対象の変化を検出する | 温度検出器 |

| 制御部 | 設定温度と検出温度の差を比較し、その差を小さくするように操作部へ信号を出す | 温度調節計(温調計) |

| 操作部 | 信号によって作動し、制御対象の温度を操作する | 電気ヒータ |

自動的にこれらが一連の動作をすることで水温を一定に調整します

- ◆センサ部

- センサは制御にとって、重要な要素です。センサによって、制御対象(水槽の温度)の正しい情報を得ることができなければ、制御もあやふやになってしまいます。

◇ 温度センサの種類と特長

| 種類 | 検出方法 | 特長 | 欠点 | 常用温度範囲 |

|---|---|---|---|---|

| 熱電対 | 熱起電力(ゼーベック効果) |

|

低温部の測定に適しない。(熱起電力が小さいため) |

-200~1700℃ |

| 測温抵抗体RTD | 抵抗値変化 |

|

|

-200~650℃ |

| 液膨張式(液体膨張) | トルエン、シリコン油等の液体膨張 |

|

|

-15~200℃ |

| バイメタル式 | 2金属の熱膨張率の違い |

|

|

-60~200℃ |

| 幅射検出器 | 物体の幅射熱(赤外線エネルギー) |

|

|

0~数千度 |

- ◆制御部

- 制御部である温度調節計(温調計) は制御の中心となる部分で、PID制御が現在の制御アルゴリズムのほとんどを占めています。

従来はアナログ式の温度計が多く用いられてきましたが、その後1970年代半ばに登場したマイクロプロセッサを内蔵したデジタル式の温度調節計(温調計) が出現し、現在使われているコントロータのほとんどがデジタル式です。

- ◆操作部

- 操作部は温度調節計(温調計) からの操作信号を受けて直接制御対象に変化を与える装置のことです。扱うプロセスによって操作部は様々です。

◇ 温度制御でよく使われる操作部の一例

| 電気ヒータを制御する場合 | 流体を制御する場合 |

|---|---|

|

|

8. まとめ

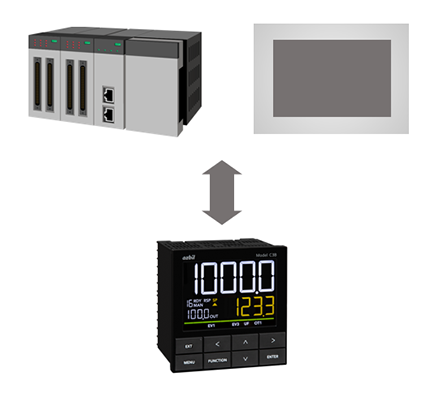

最近では、これらに加えて「ユーザーが簡単に操作できる状態を把握できる仕組みも重要視されています。例えば、グラフィカルな表現ができる調節計(温調計) を選定したり、タッチパネルやPLCとつなげて情報を活用したり、通信ゲートウェイなどと組み合わせて、IoT化するケースも増えています。

これからの制御は、単に温度を調整する機能だけでなく、ユーザーの利便性やメンテナンスのしやすさ、IoT化などの他の機器との拡張性まで考慮したシステム設計が求められます。 アズビルは、計測と制御のエキスパートとして、さまざまな温度調節計(温調計) をラインナップしており、温度制御に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。